Le 11 février 1990, Nelson Mandela, le plus célèbre et le plus ancien prisonnier politique du monde, fait ses premiers pas d’homme libre. Des millions de personnes à travers la planète, qui vivent l’événement en direct sur leur petit écran, découvrent le visage souriant, mais aminci et vieilli, de celui dont les dernières images connues ont été prises au début des années 1960. Ce Grand reportage, diffusé pour la première fois en 2010, revient sur les conditions méconnues de cette libération. Par Nicolas Champeaux.

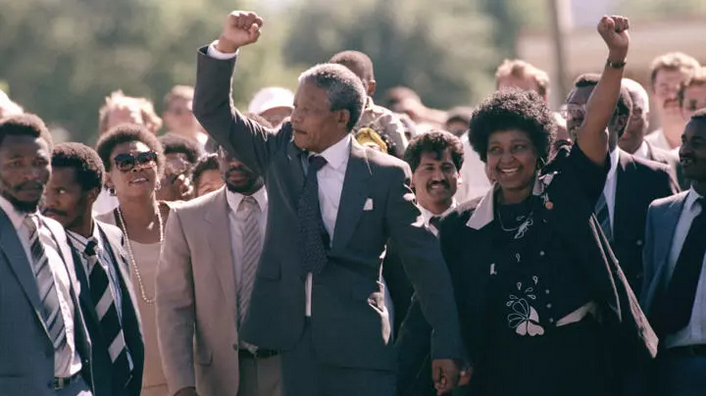

11 février 1990. Voilà Nelson Mandela devant les caméras du monde entier et il lève le poing au ciel. Il est libre, enfin, après 27 années en détention. Pour le chanteur anti-apartheid Johnny Clegg et des millions de Sud-Africains, Mandela était une promesse à qui l’on avait coupé les ailes : « C’était fantastique. Pour moi, c’était comme si les nuages s’étaient dissipés pour faire place au paradis. Quand il est sorti et qu’il a levé la main pour saluer tout le monde, il dégageait un certain sang-froid et il exprimait l’assurance que l’histoire allait tranquillement se dérouler et qu’on allait réussir. Je fais partie des générations qui ont grandi dans la fin des années 1960, les années 1970 et les années 1980 et qui n’avaient jamais vu Nelson Mandela. On savait ce que son nom évoquait, mais on ne pouvait pas associer son nom à une image. À l’époque, il était illégal de porter sur soi une photo de Nelson Mandela, c’était un acte criminel. C’est cette notion que je développe dans ma chanson Asimbonanga. On ne l’avait jamais vu Mandela. Alors que pour nous, le simple son de son nom évoquait la promesse d’une nouvelle Afrique du Sud ».

Ironiquement, Mandela, au fil des années 1980, était aussi devenu l’homme providentiel aux yeux des dirigeants de l’apartheid, un régime aux abois. Isolé sur la scène internationale, en proie à l’ébullition contestatrice des townships noirs, dans les banlieues résidentielles aussi, de plus en plus de jeunes blancs boycottent le service militaire obligatoire. Ils ne veulent pas être associés à la répression sans cesse plus féroce de manifestations organisées par des Sud-Africains noirs dont la seule revendication est le droit à la dignité.

Le régime se résout alors à négocier dans le secret le plus total. Et durant les deux années qui ont précédé sa libération, le ministre de la Justice Kobie Coetzee et le chef des services secrets Niel Barnard ont rencontré Mandela. Barnard se souvient, Frederik de Klerk n’a été mis dans la confidence que à la suite de son accession à la présidence en août 1989 : « De Klerk était furieux car il n’avait pas été informé du processus de négociation en cours et jusqu’à un certain point, je le comprends. C’était un ministre de premier plan dans le gouvernement Botha. Donc de Klerk était extrêmement irrité que, soi-disant dans son dos, des fonctionnaires sécurocrates avaient été aux manettes des négociations avec l’aval de Botha. Mais moi, j’étais intimement persuadé qu’il ne fallait surtout pas informer les membres du gouvernement. Et j’ai convaincu Botha. Je lui ai dit si vous les informez, les négociations capoteront dès le lendemain ».

En 1982, Nelson Mandela et d’autres éminents dirigeants de l’ANC (African National Congress), dont Walter Sisulu et Ahmed Kathrada, sont transférés à la prison de haute sécurité de Pollsmoor, dans la ville du Cap. Kathrada avait lui aussi été condamné à la prison à vie à l’issue du procès de Rivonia. Il venait de passer 18 années en détention à Robben Island aux côtés de Nelson Mandela. Mais à Pollsmoor, ce dernier ne lui pipe pas mot de ses premières rencontres avec l’ennemi : « Le jour où on l’a ramené à la prison après son opération à l’hôpital, les officiers supérieurs lui ont dit “Mandela, on va vous séparer de vos codétenus”. Notre réaction immédiate a été de protester. Mais Mandela nous a dit “Non, ne dites rien, il en sortira peut-être quelque chose de bon.” C’est là que l’on a compris qu’il avait quelque chose en tête. Mais nous n’avions aucune information. Mandela, délibérément, a franchi le premier pas sans nous informer. C’était un démocrate. Il n’était pas sûr qu’on allait le soutenir dans sa démarche. Et si la majorité avait été contre, il aurait dû s’y résigner. Lui-même le dit dans sa biographie. Il voulait prendre l’initiative seul, parce qu’il y a des moments où les dirigeants doivent montrer la voie. Et puis Mandela allait être isolé ici et il disait souvent « Il y a une chose qu’offre la prison, c’est le temps pour réfléchir ».

Niel Barnard : « La première réunion a eu lieu en 1988 dans le bureau du commandant en chef de la prison de Pollsmoor, le 23 mai, je crois. Arrive Mandela. Il était vêtu de son uniforme de prisonnier et avait des bottes aux pieds. Mais je dois dire que même dans cette tenue, on voyait bien que c’était un homme fier. Il dégageait une certaine grandeur et était doté d’une incroyable personnalité. Nous avons immédiatement abordé les trois questions que j’étais chargé de lui soumettre. D’abord, était-il intéressé par une solution politique négociée dans un cadre constitutionnel ? Deuxièmement, accepterait-il de renoncer à la campagne militaire de son mouvement ? Et troisièmement, quelles étaient ses vues sur le futur rôle du Parti communiste ? C’était une bonne réunion. Nous avons décidé de poursuivre le processus et durant deux années, nous avons eu d’intenses négociations sur ces trois sujets-là. Il faut savoir que dans un deuxième temps, quand Mandela a été transféré à Victor Verster, nous l’avons délibérément autorisé à rencontrer ses codétenus pour qu’il puisse les informer, parce que nous savions qu’il était sous pression. Les autres devaient se demander “va-t-il sceller un accord secret et peut-on lui faire confiance ?” »

Mandela a assumé des rôles de premier plan au sein du mouvement de libération avec la Ligue des Jeunes, puis en tant que volontaire en chef de la campagne de désobéissance civile et aussi à la tête de la branche armée de l’ANC, Umkhonto we Sizwe (« fer de lance de la nation »). Il a surtout gagné ses galons lors de son discours du procès de Rivonia, alors que lui et ses coaccusés risquaient la peine de mort. Mandela a déclaré qu’il était prêt à mourir pour la cause d’une société libre et démocratique.

Mac Maharaj, le protégé de Nelson Mandela à Robben Island, parle de son mentor comme d’un chef naturel et d’un fin stratège qui inspire une confiance sans faille : « Mandela n’était pas chef simplement parce qu’il occupait la position de chef, mais parce qu’il réaffirmait son leadership au quotidien. C’était le cas en prison notamment. Je vais vous donner un exemple. On travaillait à la carrière, les prisonniers s’y rendaient à pied et nous étions encadrés de gardiens armés, deux devant, deux derrière et deux de chaque côté. Et un matin, les gardiens étaient particulièrement agressifs. Ils étaient déchaînés et hurlaient dans nos oreilles “Marchez plus vite !” On avait l’impression qu’ils voulaient nous tabasser. Et là, les prisonniers ont commencé à murmurer aux uns et aux autres une consigne. Mandela dit qu’il faut marcher lentement. Moi, je me suis dit mais pour qui se prend-il ? Mes jambes me disent de marcher vite parce que je n’ai pas envie de me faire taper dessus. Et c’est là que l’on a vu Mandela se faufiler entre les prisonniers pour gagner le premier rang. Et d’un coup, je me rendais compte que j’avais ralenti l’allure. Pourquoi ? Parce que le tout premier rang emmené par Mandela marchait doucement. Donc Mandela était là, en première ligne des représailles et des menaces. Il avait saisi que pour convaincre les siens de se comporter d’une certaine manière dans un climat menaçant, il fallait qu’il soit le plus exposé au danger, à l’avant. Il a démontré aussi qu’il ne servait à rien de répondre aux gardes et de leur dire d’aller en enfer. Et donc, toutes les rangées marchaient doucement. Les gardes criaient crier jusqu’à ne plus savoir quoi faire. Je donne cet exemple parce que c’est une chose de grimper sur une estrade et d’ordonner à ses troupes de se battre. Mais quand la bataille bat son plein, se comporter en vrai dirigeant, c’est s’assurer la loyauté de ses troupes en s’exposant soi-même sur la ligne de front ».

Mandela, avant de poursuivre ses entretiens avec le pouvoir, souhaite en informer le mouvement. Il demande à son avocat, Georges Bizos, de se rendre en Zambie pour alerter Oliver Tambo, le chef de l’ANC en exil. Nelson Mandela, est impatient de négocier directement avec le président. Mais Peter Wilhelm Botha est victime de deux crises cardiaques. La rencontre secrète aura finalement lieu en juillet 1989. Neil Barnard : « Nous avons conduit Mandela au bureau présidentiel de Tuynhuys au Cap. Le Service national des renseignements était en charge de l’opération. Je me suis donc occupé du déplacement de la prison Victor Verster à Tuynhuys. Nous arrivons à Tuynhuys. Les services de sécurité de la présidence ont dû voir Mandela, mais je ne pense pas qu’ils l’aient reconnu, parce qu’en tant que chef des renseignements, j’amenais souvent des chefs d’États africains au palais pour des rencontres avec le président Botha et j’avais de bons rapports avec la police de sécurité. Ils savaient qu’ils n’avaient pas à me demander qui j’introduisais dans le bâtiment. Donc voilà, on a fait rentrer Mandela au nez et à la barbe de la sécurité pour La réunion. Et fait étonnant, comme le font souvent les personnes âgées, Mandela et Botha ont passait un certain temps à se convaincre l’un l’autre qu’ils étaient en parfaite santé. Ensuite, ils ont parlé de l’Afrique, des Afrikaners et de la guerre anglo-boer. C’était une rencontre très courtoise, centrée avant tout sur les personnalités de l’un et de l’autre. Ils ont parlé de l’Afrique. C’était une très bonne réunion ».

Nelson Mandela s’est révélé un négociateur redoutable. Ses interlocuteurs diront que sa chaleur était désarmante, et à Robben Island, il avait appris la langue de l’ennemi, l’afrikaans. Mac Maharaj : « Mandela m’a persuadé d’étudier l’afrikaans. Moi, j’y ai été opposé, mais il s’est appuyé sur un cas de figure militaire et il m’a demandé “Comment est-ce que tu vas conduire le général ennemi à tomber dans l’embuscade que tu lui as tendue ? Pour réussir, tu dois comprendre le mode de raisonnement du général. Ainsi, si tu attaques une base A, tu sais par avance qu’il déplacera ses forces au point B et c’est là que tu auras tendu ton embuscade.” Donc Mandela m’a dit il te faut les comprendre. Mais pour cela, il te faut connaître leur histoire, leur langue, leur culture et leur système de valeurs ».

En décembre, Mandela retourne au bureau présidentiel du Cap. On le fait de nouveau entrer en cachette par le garage. Il rencontre le successeur de Botha, Frederik de Klerk. Les deux hommes promettent de se revoir. Mandela vivait alors dans une maison dans l’enceinte de la prison Victor Verster. Il pouvait lire les journaux, recevoir des visites. Il s’amusait aussi des progrès de l’électroménager, avec une certaine fascination pour le four à micro-ondes. Pendant ce temps, les services de renseignement se rendent en Angleterre et en Suisse pour rencontrer les chefs de l’ANC en exil. Le président Frederik de Klerk, avant même son investiture, avait promis de transformer totalement l’Afrique du Sud. Des paroles immédiatement suivies de gestes concrets. Les autorités donnent leur feu vert pour la grande marche de la paix dans les rues du Cap en septembre. La chute du mur de Berlin, deux mois plus tard, convainc le gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Il ne peut plus prétendre lutter contre l’ANC afin d’endiguer l’expansion communiste. Le 2 février 1990, de Klerk annonce la libération imminente de Mandela et la levée de l’interdiction pesant sur l’ANC.

La libération de Mandela a lieu dans la précipitation. Ses soutiens ont moins de 24 h pour organiser la cérémonie. Les Sud-Africains réservent à Mandela un accueil triomphal, mais des voyous se mêlent à la foule. La tension menace. Neil Barnard, le chef des renseignements du président de Klerk : « Il y a eu de nombreux pillages ce jour-là et on en a peu parlé. C’était l’une des préoccupations majeures. C’est d’ailleurs pour cette raison que son premier discours a été organisé au Cap et non à Soweto, parce qu’il aurait été extrêmement difficile de faire régner l’ordre là-bas. C’était un énorme défi pour nous. Mandela croyait que ses marshals allaient pouvoir contrôler la foule, mais ce n’était pas le cas. C’était très délicat. Imaginez un peu ce qui se serait passé si les célébrations avaient dégénéré en chaos. Nous aurions dû imposer à nouveau l’état d’urgence, réquisitionner les militaires peut-être, et toutes les négociations seraient tombées à l’eau. Nous aurions peut-être même été contraints d’arrêter de nouveau Nelson Mandela. Mais heureusement, tout s’est bien passé ».

« Amandla! Awetu! Amandla! » (« Le pouvoir est à nous ! »). Au Cap, le 11 février, du balcon de la mairie, Mandela appelle ses soutiens à poursuivre la lutte armée jusqu’à la capitulation du régime apartheid. Aucune aigreur ni esprit de vengeance dans son discours. Cependant, il invite les Blancs à apporter leur pierre à l’édifice d’une nouvelle Afrique du Sud. Vingt ans plus tard, Ahmed Kathrada, l’un des plus fidèles compagnons de Mandela, se félicite de l’esprit de réconciliation qui a soufflé dès le 11 février après un si long chemin : « Il y a toute une histoire derrière le 11 février. Ça remonte à ses premières rencontres avec les gens de l’autre bord et ses premières revendications : “Libérez d’abord tous les autres prisonniers politiques, levez les interdictions qui pèsent sur nos organisations” disait-il. Je vous rappelle que l’on parle là des gens qui étaient les responsables des pires lois du pays. On devait échanger avec eux et ce n’est pas facile. Ils voulaient nous imposer tout un tas de conditions. Ils nous ont dit “On ne négocie pas de communistes dans votre délégation”. Mandela leur a répondu “Nous n’avons pas choisi les membres de votre délégation. Là, vous parlez de notre délégation, vous n’allez pas la composer à notre place.”

C’était une épreuve de longue haleine. Mais à la fin, il a réussi. Même si nous avons fait des concessions et eux aussi. C’est pourquoi nous avons accepté le concept d’un gouvernement intérimaire au cours des cinq premières années. On leur a garanti que leur chef de la police et leur chef de l’armée allaient pouvoir rester sur place. Dans notre camp, il y a des gens, encore aujourd’hui, qui nous reprochent d’avoir trop concédé. Mais le plus souvent, ce sont des jeunes qui n’ont pas vécu cette époque. Ils pensent que c’était une victoire militaire et que l’on pouvait dire à l’ennemi “Voilà, nous avons gagné”. Mais ce n’était pas ça du tout. C’était une solution négociée. Je pense que d’un point de vue global, c’était même une réussite. Les gens ont accepté le fait de partager le même pays, le même drapeau, le même hymne national. C’est ça la signification du 11 février. C’est la liberté, même pour nos compatriotes blancs. Ils étaient mal dans leur peau avant. Quand ils étaient à l’étranger, ils cachaient leur passeport sud-africain parce qu’à l’époque, le monde entier était de notre côté. Donc, on leur a dit “Nous vous avons libérés vous aussi. Désormais, vous pouvez montrer avec fierté votre passeport sud-africain, agiter avec fierté votre drapeau sud-africain”. Nous leur avons apporté la sécurité et la liberté, mais surtout, nous avons offert la dignité à tous les Sud-Africains. Et c’est cela la leçon, l’héritage du 11 février ».

Nathalie Amar : Nicolas Champeaux est en ligne du Cap. Nicolas, ce qui frappe en écoutant votre reportage, c’est que durant ces années de prison, Mandela et les autres dirigeants de l’ANC poursuivent la lutte de façon méthodique et très disciplinée.

Nicolas Champeaux : Oui, Mandela et les siens se sont comportés en fait, dès leur arrivée, comme si l’univers de la prison était une version réduite du monde. Par conséquent, ils ont continué à se battre pour faire valoir leur droit à la dignité. Ils ont continué à combattre la discrimination en prison. Ils ont protesté, par exemple, quand les détenus d’origine indienne recevaient des rations de nourriture plus généreuses que celles des Noirs. Par ailleurs, ils ont scrupuleusement respecté les règles de fonctionnement de l’ANC. Les décisions étaient collectives. Ils débattaient de tout, des durées, des grèves de la faim par exemple. Mandela et les siens aussi inventaient des moyens astucieux pour faire sortir des instructions visant à déstabiliser le régime et le contraindre, à terme, à négocier. Le message de ce 20e anniversaire est très clair. L’ANC dit que la lutte a libéré Nelson Mandela. Ce n’était pas un geste de bienveillance, un cadeau de Frederik de Klerk. C’est bien le peuple sud-africain qui a ouvert les grilles de la prison Victor Verster il y a vingt ans, jour pour jour.

Ce qu’il faut dire, donc, Nicolas, c’est que ce 11 février, bien entendu, tout n’est pas réglé avec la libération de Mandela et les négociations avec le pouvoir de Klerk continuent.

Et oui, car Mandela l’a dit le 11 février 1990, il fallait encore libérer le peuple sud-africain et lui permettre de de choisir ses dirigeants politiques à l’avenir et de voter. Alors l’ANC se vante d’avoir pu imposer le calendrier et les règles des négociations, mais Mandela négociait tout de même avec des hommes qui étaient encore maîtres de tous les instruments du pouvoir. C’était un véritable défi. Et Mac Maharaj, que l’on entend dans le reportage, l’a répété ce matin : « Cette marche, cette deuxième marche était une marche vers l’inconnu ».

« Mandela, l’histoire secrète d’une libération », un Grand reportage de Nicolas Champeaux. Réalisation Marc Minatel.

Source : rfi