Des trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), deux États ont en commun des marques de fonctionnement : la volubilité exubérante de leurs leaders et le maniement permanent de la rhétorique panafricaniste et souverainiste. On peut ajouter l’arrivée au pouvoir des actuels dirigeants du Niger et du Burkina Faso – avec une légère nuance pour ce dernier – dans des pays où les processus démocratiques avaient été pourtant unanimement salués pour leur transparence et leur régularité.

Le cas spécifique du Niger était encore plus annonciateur de lendemains qui chantent. Pour une fois, en Afrique, notamment francophone, un chef d’État sortant, Mohamadou Issoufou, décida en toute conscience de se retirer du pouvoir le 2 avril 2021 au terme de ses deux mandats, conformément à la Constitution, en dépit des appels pressants de quelques-uns de ses partisans zélés, qui l’incitaient à modifier la Constitution afin de faire sauter le verrou de la limitation des mandats, comme nombre de ses pairs, notamment en Afrique francophone.

Faux-fuyants et démocratie bradée

Mohamed Bazoum fut donc démocratiquement élu à l’issue de la présidentielle consécutive à cette alternance. Mais à peine le nouveau chef de l’État fut-il investi dans ses fonctions qu’intervint un renversement de ce gouvernant démocratiquement élu et la dissolution des institutions démocratiques.

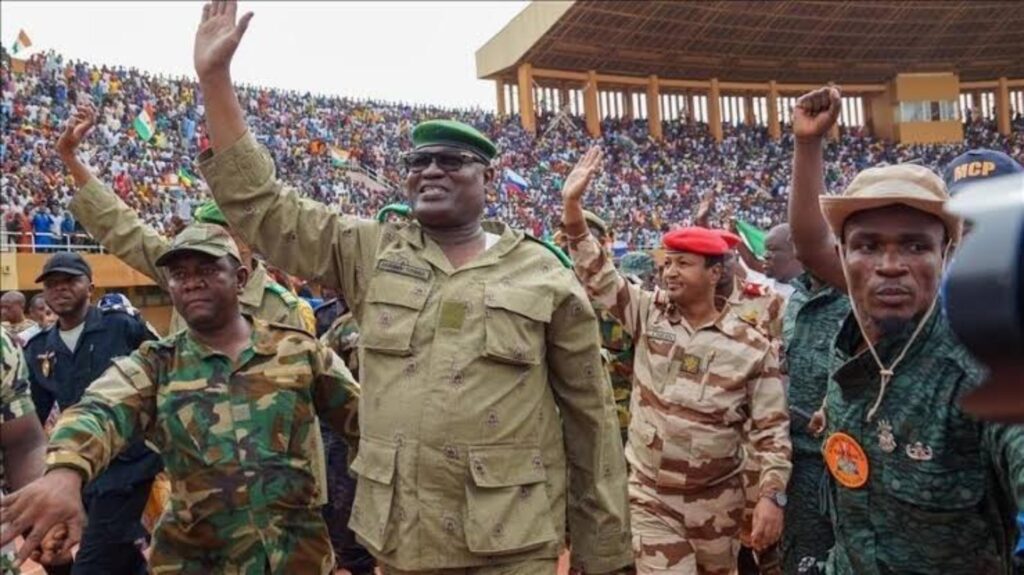

La préoccupation de nombre d’observateurs – qui demeure, par ailleurs – est de savoir quelles ont été les motivations réelles de ce coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger. Au moment où le régime du général Abdourahamane Tiani entre dans sa deuxième année, nous nous en tenons aux raisons officielles avancées par le pouvoir actuel. Elles étaient de trois ordres : la restauration de la sécurité, la conquête de la souveraineté du peuple nigérien et une plus grande justice sociale.

Les nouvelles autorités de Niamey estiment que la sécurité nationale et la souveraineté du Niger sont étroitement liées. Comme au Burkina Faso, elles exigeront le départ de l’armée française du Niger, celle-ci étant à leurs yeux une incongruité dans un État souverain – un argument qui ne manque pas de pertinence –, et ils estiment par ailleurs que cette présence militaire est inutile dans la mesure où leur pays demeure l’objet de fréquentes attaques des terroristes djihadistes.

Aussi, le départ des militaires français se fera-t-il avec l’appui d’une mobilisation populaire inédite, qui s’illustrera également par de violentes et graves attaques contre l’ambassade de France à Niamey le 30 juillet 2023. Les Français se sont bel et bien retirés, tout comme les Américains, qui n’ont cependant pas été l’objet d’une hostilité semblable.

Multiplication d’attaques djihadistes et stratégie de conservation du pouvoir

Le Niger, désormais souverain et libéré de « l’emprise néocoloniale » de la France, a-t-il enfin retrouvé la sécurité et son intégrité territoriale ? Les faits passés et récents parlent d’eux-mêmes.

Tous les observateurs objectifs s’accordent à reconnaître que la sécurité au Niger n’a eu de cesse de se détériorer, les Forces armées régulières, défaites sur plusieurs champs de bataille, enregistrent des pertes considérables en hommes et en matériels. Ni l’annonce de la mutualisation des forces avec les deux autres États de l’AES, ni les nouveaux partenariats de défense n’ont contribué à désamorcer la montée en puissance du terrorisme djihadiste. Les populations étaient d’autant plus fondées à accorder du crédit au volontarisme affiché sur l’éradication du terrorisme djihadiste en raison du fait que les nouveaux dirigeants sont eux-mêmes des militaires.

Or, face à l’avancée du délitement de la situation sécuritaire, le régime n’a donc plus de cesse que d’agiter le chiffon rouge ou l’écran de fumée d’une France vengeresse, qui demeure tapie dans l’ombre et alimente en hommes et en matériels les terroristes. Cette rhétorique de l’ennemi invisible et permanent a le mérite de repousser sine die le moment de la reddition de comptes pour des populations au sein desquelles le doute ne cesse de grandir. Par ailleurs, c’est aussi un carburant efficace pour crédibiliser la volonté du régime de se maintenir indéfiniment aux affaires jusqu’à la victoire finale.

Musellement des voix critiques

Depuis deux ans, le régime ressasse ce discours, mais il a muselé entre-temps toute parole dissidente, tous les contre-pouvoirs, notamment le droit à la libre expression des médias, de la société civile et des partis politiques. Toutes les organisations internationales de défense des droits humains révèlent que le Niger est devenu le cimetière de la liberté de la presse. Les arrestations arbitraires et les détentions sans procès se multiplient. Toute parole qui se veut libre a le choix entre l’embastillement et l’exil. Pour illustrer nos propos, nous évoquerons l’arrestation, le 3 juillet 2024, de Moussa Tchangari, le secrétaire général d’Alternatives espaces citoyens (AEC), qui œuvre depuis les années 1990 à la défense des droits humains, de la justice sociale et de la démocratie au Niger.

Au plan économique, cette paranoïa de la déstabilisation permanente a gravement affecté le projet d’oléoduc entre le Niger et le Bénin, que Niamey accuse d’être une base arrière de la France – encore la France ! –, en vue de la fragilisation de son régime. Cet investissement de grande envergure, initié bien avant le coup d’État du 26 juillet 2023, était pourtant censé rapporter au Niger des revenus substantiels et répondre aux urgences sociales de sa population.

Cette propension du discours officiel à la victimisation permanente ne peut durer longtemps face à l’évidence du réel. Tout récemment, des mouvements d’humeur de soldats ont été observés dans des compagnies à l’ouest du pays, où des militaires ont refusé d’obéir à leur hiérarchie.

Le temps semble proche où le régime ne pourra plus faire l’économie d’un indispensable aggiornamento.

Éric Topona Mocnga, journaliste à la rédaction francophone de la Deutsche Welle, à Bonn (Allemagne)