Depuis plus d’une décennie, le Bénin s’efforce d’intégrer les langues nationales dans son système éducatif, notamment au primaire. Malgré des initiatives prometteuses, la généralisation de cette politique rencontre divers obstacles. État des lieux d’une réforme ambitieuse à la croisée des chemins.

Patrice SOKEGBE

Le Bénin, pays d’une exceptionnelle richesse linguistique avec plus de 70 langues parlées, a entrepris depuis 2013 une réforme majeure de son système éducatif. L’introduction progressive des langues maternelles à l’école, en complément du français, langue officielle. Cette démarche part d’un constat simple : les enfants apprennent mieux lorsqu’ils commencent leur scolarité dans une langue qu’ils comprennent et parlent à la maison. Ce principe est reconnu internationalement et soutenu par des institutions comme l’UNESCO. La phase expérimentale a été mise en œuvre dans 30 écoles primaires réparties dans les 12 départements du pays, avec six langues sélectionnées : le Fon, l’Adja, le Baatonum, le Dendi, le Ditamari et le Yoruba. Ce choix tenait compte du nombre de locuteurs, de la disponibilité de ressources linguistiques (grammaires, alphabets, dictionnaires), et de la capacité des communautés locales à soutenir l’initiative. Le projet ELAN-Afrique, financé en partie par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a été un levier clé dans la conception des curricula bilingues et dans la formation initiale des enseignants.

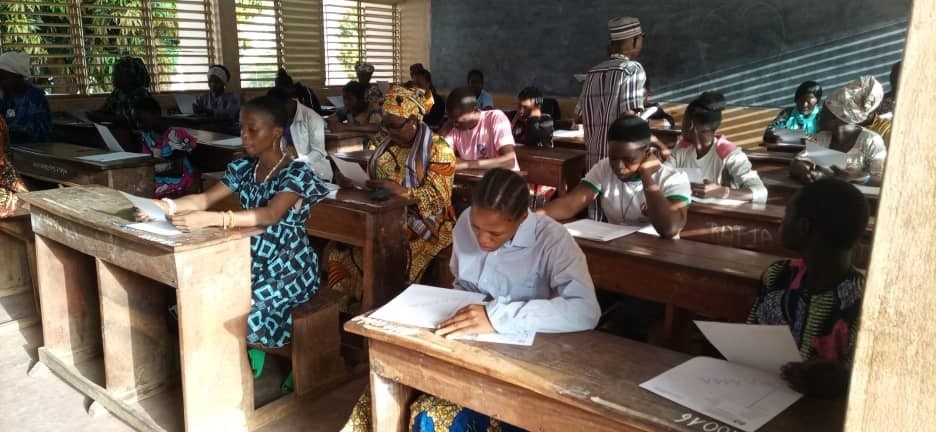

Les premiers résultats ont été encourageants : les enfants scolarisés dans leur langue maternelle développaient des compétences plus solides en lecture et en mathématiques, et manifestaient une meilleure participation en classe. Les enseignants rapportaient une plus grande motivation de la part des élèves, ainsi qu’une relation pédagogique plus fluide, car fondée sur une langue partagée. L’enseignement bilingue ne visait pas à remplacer le français, mais à le renforcer progressivement. Après quelques années d’apprentissage en langue maternelle, les élèves étaient progressivement immergés dans l’enseignement en français. Le pari était donc de faire des langues maternelles des vecteurs d’inclusion et de réussite, plutôt que des obstacles. Parallèlement à l’enseignement bilingue, le Bénin a renforcé sa stratégie d’alphabétisation en langues nationales, en misant sur un modèle participatif appelé “le faire-faire”. Ce modèle consiste une délégation de la mise en œuvre des programmes à des organisations de la société civile, l’État gardant le rôle de superviseur, certificateur et régulateur. Selon Franck Arnaud Sèdjro, secrétaire exécutif du Réseau National des Opérateurs Privés pour la Promotion de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (RéNOPAL), ce modèle a marqué un tournant. « Pour la première fois, l’État béninois finance directement les programmes, sans attendre l’aide des partenaires techniques et financiers », précise-t-il. Cette volonté de souveraineté linguistique permet aujourd’hui de mener des actions dans tous les départements. Des ONG comme Grandi, BUPDOS ou encore les opérateurs du programme PAGEDA (financé par la Coopération suisse) interviennent sur le terrain auprès des jeunes, femmes et adultes déscolarisés ou non scolarisés. À travers ces actions, l’État entend répondre à une forte demande sociale d’accès à une éducation de base dans les langues de proximité.

Les défis qui freinent le processus

Malgré ces efforts, l’introduction des langues nationales dans le système éducatif et l’alphabétisation en général se heurtent à plusieurs obstacles. Il y a le manque de financement structurel, Faible couverture territoriale, Insuffisance de formateurs qualifiés, les infrastructures inadéquates et l’hésitation communautaire. Bien que l’État ait amorcé un financement autonome, les ressources disponibles restent insuffisantes pour répondre à la forte demande. Certaines zones reculées ne disposent pas encore de centres d’alphabétisation opérationnels. La formation de facilitateurs capables d’enseigner dans les langues locales est encore limitée. Les centres d’apprentissage manquent de locaux adaptés, d’équipements pédagogiques et de soutien logistique. Dans certaines régions, les parents préfèrent que leurs enfants soient instruits exclusivement en français, perçu comme la langue de réussite sociale. À cela s’ajoute une complexité technique: l’harmonisation orthographique des langues locales, leur standardisation, la production de manuels scolaires bilingues, et l’adaptation des programmes. L’aspect socioculturel est également un frein important. Pour de nombreux parents, l’école reste associée à la maîtrise du français, langue du progrès, des concours et des diplômes. Ils craignent que l’introduction des langues nationales ralentisse la réussite scolaire de leurs enfants, voire qu’elle les enferme dans une dynamique purement locale. Ainsi, certains parents ont même refusé d’inscrire leurs enfants dans les écoles expérimentales, pensant que leurs enfants seraient désavantagés à long terme. « Introduire les langues nationales à l’école, c’est reconnaître leur valeur, leur capacité à porter la pensée complexe, et leur rôle dans la construction d’une citoyenneté inclusive. C’est aussi, pour le Bénin, un acte de souveraineté culturelle. Alors que le taux d’alphabétisation est encore estimé à environ 57 %, avec un taux plus faible chez les femmes, il est clair que les efforts doivent se poursuivre. L’enjeu est de taille : il ne s’agit plus seulement d’éduquer, mais de construire un système scolaire qui reflète la réalité linguistique, sociale et culturelle du pays », a déclaré Franck Arnaud Sèdjro

Un engagement politique réaffirmé à la DAPLN

Nommé récemment à la tête de la Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (DAPLN), le professeur Coffi Sambieni, linguiste de formation, se veut résolument optimiste, tout en restant conscient des défis. « L’alphabétisation en langues nationales devient une urgence sociale et professionnelle », affirme-t-il. Il rappelle que l’objectif du gouvernement béninois est de rendre l’alphabétisation fonctionnelle, notamment pour les artisans, les femmes et les jeunes déscolarisés. Cette vision inclut la création de centres d’apprentissage dans toutes les communes, la formation rigoureuse des facilitateurs et la sensibilisation des populations à l’utilité de l’alphabétisation. La DAPLN travaille également à la codification des langues nationales – une étape cruciale pour garantir leur enseignement formel. « Nous voulons que chaque Béninois s’épanouisse dans sa langue maternelle, qu’il apprenne à lire, à écrire, à calculer, mais aussi à réfléchir dans cette langue », insiste le professeur Sambieni. Le retour à une politique d’intégration des langues nationales dans l’école formelle reste une question en suspens. Les experts s’accordent sur le fait qu’il ne suffit pas d’enseigner des langues locales en périphérie, mais qu’il faut également les inscrire dans une logique pédagogique centrale, avec des curricula bilingues structurés, des évaluations adaptées et une reconnaissance officielle dans les examens nationaux. La suspension du programme pilote en 2016 a laissé un vide. Pourtant, les élèves concernés par cette expérience démontraient souvent de meilleurs résultats dans l’apprentissage de la lecture, des mathématiques et même du français. La continuité de ce programme aurait permis de tirer des conclusions scientifiques sur la pertinence du bilinguisme scolaire. « Aujourd’hui, les réflexions se poursuivent au sein du ministère des l’Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. La relance du programme bilingue pourrait ainsi s’accompagner d’une refonte globale du système éducatif, où les langues nationales seraient vues non pas comme un obstacle, mais comme levier de performance », a déclaré Franck Arnaud Sèdjro. Alors que le Bénin célèbre les efforts de ses pionniers, le pays est aujourd’hui à la croisée des chemins. Soit il poursuit résolument l’intégration des langues locales comme vecteur de transformation sociale, soit il perpétue un système scolaire inadapté à la majorité de ses enfants. Le choix de faire de la langue un pont vers la réussite est un pari audacieux. Mais comme l’a souligné le DAPLN Coffi Sambieni : « C’est dans nos langues que nous pensons le monde. C’est donc dans nos langues aussi que nous devons commencer à l’apprendre ».