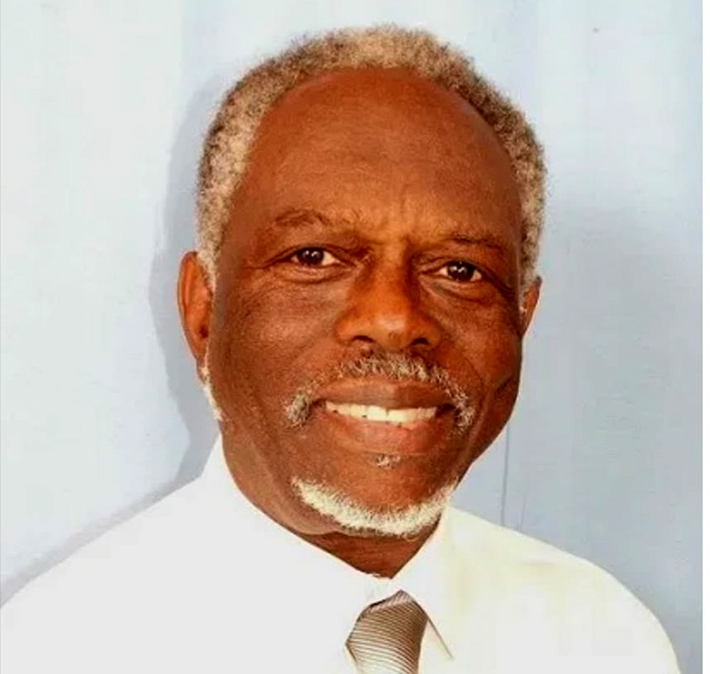

Dans notre dernière livraison, nous suggérions l’érection d’un monument à l’effigie du compositeur de l’hymne national : l’abbé Gilbert Dagnon. Dans la présente réflexion nous nous penchons sur le cas d’un journaliste et écrivain qui s’est fait bonne renommée, notamment en raison de ses chroniques qui d’une manière ou d’une autre, ont impacté la faculté de réflexion du citoyen en matière de développement culturel. Il s’agit du regretté Jérôme Carlos.

Que nous le considérions sous l’angle de la sémantique ou que nous recourrions à sa connotation, le terme développement évoque le fait de donner toute son étendue à quelque chose, le fait de réaliser une chose dans toute son ampleur. Le développement d’un pays devrait ainsi émaner de la conjonction croissante et équilibrée dans toute la mesure du possible, de tous les paramètres concourant à alimenter les ressorts du bien – être social pris dans son acception globale ; et ils sont nombreux. Nous retiendrons en l’occurrence, le paramètre culturel qui a été la préoccupation continuelle de Jérôme Carlos.

Le culturel et le développement

De la même façon que des techniciens sont sur les machines pour créer des infrastructures visant le développement économique du pays, de la même manière, des citoyens sont sur d’autres chantiers visant l’amélioration de notre faculté de réflexion et par ricochet le développement culturel du pays. Parmi eux figurait au premier plan Jerôme Carlos, journaliste, analyste politique, écrivain et chroniqueur de son état, qui nous a quittés naguère. Il est de notre opinion qu’il mérite que l’on se souvienne de lui. Et pour cause !

Son engagement dans le culturel et son rayonnement national

Alors qu’un journaliste classique rapporte habituellement des faits, Jérôme Carlos va au-delà du factuel par le biais de ses chroniques. Il n’a eu de cesse de promouvoir les valeurs traditionnelles ; d’aider la jeunesse à avancer et à se prendre en charge. De ses analyses politiques, il tire des enseignements pour les jeunes générations qui nourrissent leur intellect. Jérôme Carlos a été un grand héraut de messages valorisants pour toutes générations confondues. Il a été pour les intellectuels ce que Dah Houawé est pour le peuple.

Homme de lettres qu’il a été, Jérôme Carlos nous a laissé en héritage les œuvres littéraires suivantes : Cri de liberté, 1962 ; Les enfants de Mandela, 1988 ; Fleur du désert, 1990 ; Comment je prépare mon examen 1993 ; le miroir 1994 ; Je veux le changement en 2006.

Il a préfacé mon livre ‘’Le LEGS réflexions sur le reçu et le donné » paru en 2009, mais il ne l’a pas écrit avec moi contrairement à ce qui est dit dans Wikipédia sur Google. Il a également postfacé mon livre ‘’ Questions directes ou le manifeste social ‘’, 2010.

Le Bénin lui a décerne le prix de la critique littéraire

Jérôme Carlos a été co- fondateur avec feu Thomas Boya de la radio CAPP-FM en 1998 dont il a été le directeur. Ce n’est pas tant ce qu’a écrit Carlos qui a fait sa renommée, si tant est qu’il est maintenant bien établi que les béninois ne consacrent plus le temps qui convient à la lecture. Ce sont ses chroniques radiodiffusées hebdomadaires que tous ceux qui comprennent la langue française écoutent assidûment, sursoyant à toutes activités du moment. Il m’avait confié qu’il se préparait à mettre en place un dispositif de traduction de ses interventions à la radio en langues locales quand la maladie a eu raison de lui.

Sa stature internationale

Jérôme Carlos a été nommé officier de l’ordre du mérite culturel ivoirien après avoir travaillé à la rédaction du quotidien Fraternité matin. Il a également reçu le Grand prix de littérature toujours en Côte d’ivoire pour son livre ‘’ Les enfants de Mandela ‘’.

Ce que nous demandons pour Carlos

Nous demandons que des rues portent son nom. Nous estimons que ce serait justice que les nom et prénom Jérôme Carlos soient donnés à une rue de chaque chef-lieu où tout au moins à Cotonou et à Porto Novo sa ville natale, en raison du grand rôle qu’il a joué dans le cadre du développement culturel du citoyen et aussi en raison de sa popularité évidente.

Que l’on nous permette de saisir l’occasion pour exposer nos préoccupations quant à la dénomination de nos rues.

En tant que voies de circulation les rues sont faites pour aller d’un endroit à un autre. Il est donc nécessaire que le citoyen mémorise sa dénomination afin de s’y retrouver aisément autrement, elle n’a point de raison d’être. Les rues servent également à imprimer dans les mémoires des noms de personnalités en principe déjà décédées mais dont les autorités veulent que les citoyens se souviennent. Elles contribuent ainsi à écrire l’histoire d’un pays. De notre point de vue, ces deux préoccupations devraient présider à leur dénomination et guider ceux qui les baptisent.

Mais que constatons nous en fait ?

Je suis dans une rue qui est dénommée ‘’4.046 a’’ et des proches dans une autre baptisée ‘‘Père Aupiais’’. Ces deux cas de figure sont symptomatiques du malaise que l’on ressent face aux dénominations de nos rues. D’une part, une numérotation qui ne signifie absolument rien autant dans l’esprit du lettré que dans celui de l’analphabète. De l’autre, un nom qui ravive et fixe dans les esprits une époque avec laquelle nous cherchons pourtant à prendre nos distances politiquement parlant.

Il est vrai que lorsque l’on insiste pour connaître la signification de la numérotation des rues, l’on vous explique laborieusement qu’elles ont une légende. Par exemple, le premier chiffre indiquerait les arrondissements tandis que les autres correspondraient à autant de paramètres géographiques de la rue. Des repères techniques certes, mais inefficaces pour l’usager de la route qui lui ne cherche qu’à s’orienter rapidement sans compter que la numérotation est d’office de nul secours à celui qui ne sait pas lire. Mais il est vrai aussi qu’en ce qui concerne le baptême des rues nous devrions avoir à l’esprit qu’en cas de débaptisation, les noms qui rappellent l’époque coloniale font tout de même partie intégrante de l’histoire de notre pays et qu’il convient de savoir raison garder pour ne pas chercher à les gommer systématiquement. Discernement obligerait.

Proposition de directives

Nous proposons que les autorités centrales compétentes donnent des directives aux maires, par l’intermédiaire du Président de l’Association des Communes du Bénin, pour qu’ils veillent dorénavant ou continuent de veiller à ne donner aux rues que des noms de personnalités nationales. Au reste, l’exercice relève légalement de leurs compétences et tout laisse à croire que les conseils municipaux sont déjà sensibilisés sur la question.

D’évidence, l’on ne peut ériger des monuments à l’effigie de tous ceux qui le méritent. Les rues, les places et les carrefours sont des solutions de rechange permanentes tout à fait honorables précisément en raison de leur permanence au même titre que les monuments.

Si j’ai suggéré l’érection d’un monument à l’effigie de l’abbé Gilbert Dagnon en faisant délibérément abstraction des trois autres personnes, professeurs de lettres de leur état, qui ont apporté leur contribution à la confection des paroles de l’hymne, c’est parce qu’il a été l’élément principal du quartet, si l’on me permet d’emprunter ce terme à la musique Jazz. Elément principal disais- je parce c’est lui qui en a composé la musique et qu’il ne saurait y avoir d’hymne sans musique. A l’inverse, un hymne n’a pas besoin de paroles pour exister, tels ceux de l’Espagne, du Kosovo et de Saint – Martin. Au reste, l’on ne peut pour ces raisons qualifier sans nuance l’hymne national d’œuvre collective. Les paroles de la Marseillaise ont connu plusieurs modifications au gré des vicissitudes de la politique, mais la musique est toujours restée intacte. Par ailleurs, Claude Joseph Rouget de l’Isle n’a pas été seul à avoir écrit les sept couplets de l’hymne officiellement retenus quand bien même il en a écrit six. Le septième dit. ‘’ couplet des enfants’’ est attribué à Louis Dubois, mais revendiqué également par l’abbé Pessonneaux. Et pourtant, c’est sa seule statue qui trône à Lons- le – Saunier, sa ville natale. Toutefois afin d’éviter toute frustration éventuelle et afin qu’équité soit faite, les noms des trois autres membres du quartet pourraient être donnés à des rues avec, au bas de la stèle, la mention suivante : co- parolier de l’hymne national. Au bas de celle de Jérôme Carlos l’on pourrait inscrire ‘’ Héraut du développement culturel 1944 – 2024’’

Ambassadeur Candide Ahouansou